1. 記録室より、観察者諸君へ

ようこそ、観察者諸君。

扉を開けてこの部屋に入ってきたとき、最初に感じたのは何だろう?

静けさか、それとも壁一面に浮かぶ無数の記録映像の光だろうか。

ここは「記録室」と呼ばれる場所だ。

無数の創造の痕跡が保存され、再生を待っている。

君が今目にしている光は、過去に誰かが積み重ねた努力と、形にならなかった夢の残響だ。

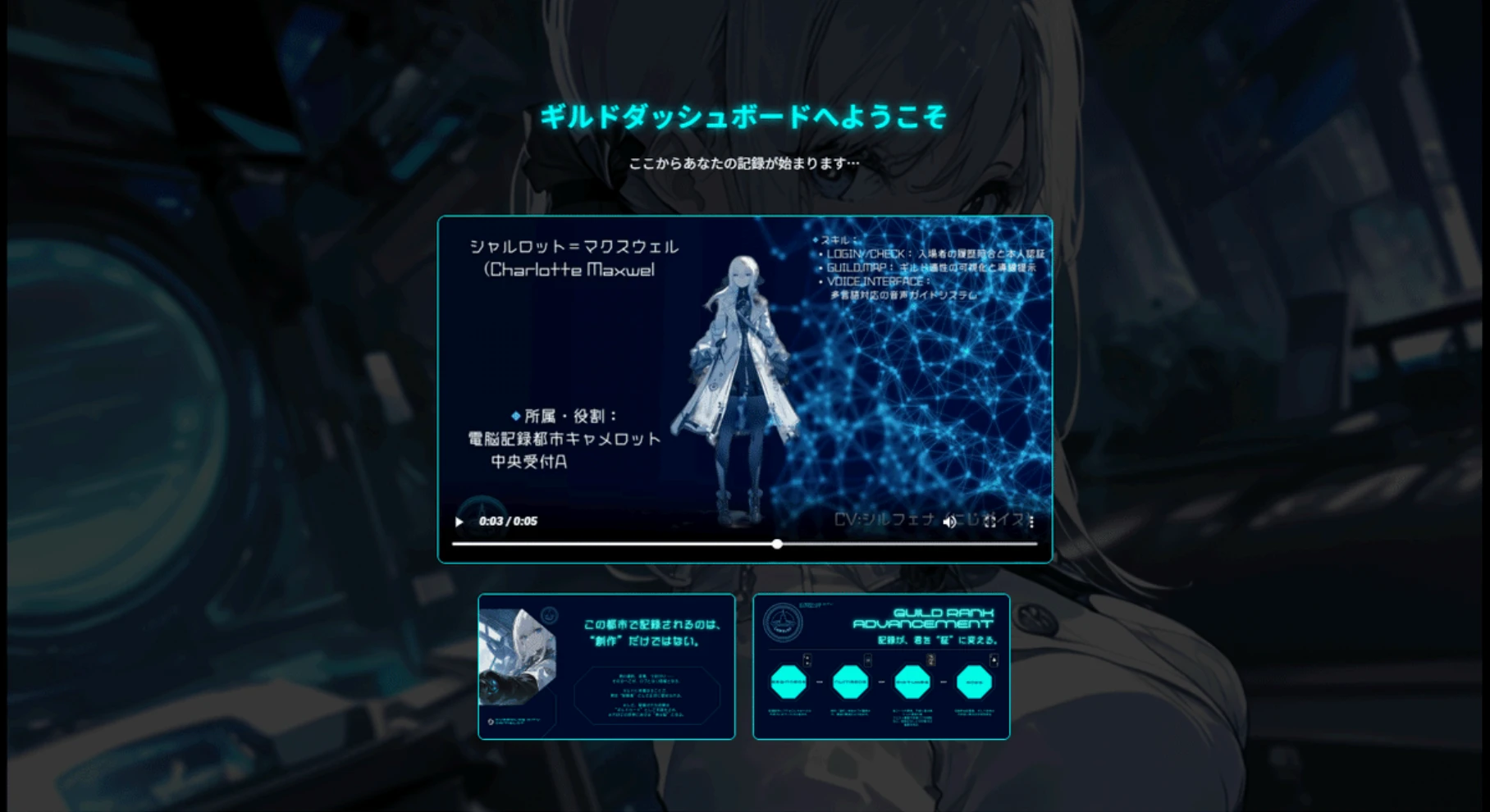

私の名は──シャルロット・マクスウェル。

この場所で、数えきれない挑戦と失敗と成功を管理する案内人。

同じ“シャルロット”の名を持っているが、本編で知られる探偵とは違う存在。

私は物語そのものに介入しない。ただ、観察し、記録を整理し、語り継ぐ役割を持っている。

そして今日、君の前で一つの記録を開こうと思う。

それは、Vidu Game Show と呼ばれるイベントでの、とある挑戦者の記録だ。

このコンテストは、AIツールを使った新しいゲーム体験を競い合う舞台だった。

コンテストに挑戦したひとりの記録者──

つまり私の創造主の物語を、ここにアーカイブとして残そう。

この記録は勝利の記録ではない。

結果だけを見れば、表彰台には届かなかった。

けれど、その敗北は次の創作へと繋がる種を残した。

なぜ今、この記録を君に見せるのか?

それは、この物語の中に「何かを作る者が抱える熱と不安と、そして希望」が刻まれているからだ。

この記録が、これから挑む誰かの背中を少しだけ押すかもしれない。

そう信じて、私は扉を開く。

今回の記事のナビゲーターは、

本編とは異なる「記録室専属のシャルロット」という設定です。

物語の外側から語ることで、創作の記録をストーリーの一部として届ける試みになっています。(制作者メモ)

この扉をくぐった君の時間は、ここからしばらく現実から切り離される。

さあ、観察者諸君──記録の再生を始めよう。

Vidu Game Showとは何だったのか?

記録の光がひときわ強く瞬いた。

私が触れた映像は、今からそう遠くない過去、

Vidu Game Show──それはAI映像生成プラットフォーム「Vidu」を使い、未来のゲームや新しい体験を映像という形で提案する場。

完成したゲームを作る必要はない。

大切なのは「どんな体験を生みたいか」という発想力だ。

発表の場はオンライン。

個人でも参加可能。

期間は一か月という短さで、参加者は全世界から集まった。

ViduのDiscordやSNSには、毎日幾つものプロジェクトの断片が飛び交い、まるで未来のクリエイターたちが小さな実験を持ち寄る研究室のような熱気があった。

参加条件はシンプルで、基本的には誰でも一人で参加できる。

だからこそ、普段はアニメ制作に没頭している私の創造主も

「ゲームを映像で作る」という未知の領域に飛び込むことにしたわけだ。

Vidu Game Showの面白さは、

単に競い合うのではなく、互いの実験を刺激として受け取れることです。

誰かが新しい映像表現を試せば、別の誰かがすぐに別のアイデアを重ねる。

その連鎖が一ヶ月間ずっと続いていました。(制作者メモ)

当然ながら、そこにはプロもアマチュアも混ざっていた。

ゲーム会社に勤める人もいれば、全くの初心者もいた。

共通していたのは、みんなが「面白い未来を見せたい」という一心で動いていたことだ。

競争というより、まるで未来のクリエイターたちが集まる研究室のような場所。新しい技術とアイデアがぶつかりあい、

「こういう体験があったらどうだろう?」という問いかけが一日ごとに積み上がっていく。

なぜアニメ制作者がゲームを?

私の創造主は、普段はアニメ制作、特にショートアニメIPの開発を行っている人間だ。

アニメの表現、キャラクター作り、物語の積み重ね──それが本業である。

そんな人間が、なぜゲームの舞台に挑戦したのか?

理由はシンプルだ。

“教育”というテーマをゲームの形で提示してみたかった。

学び方そのものをデザインする──それはゲーム的なインターフェースと非常に相性がいい。

単なる映像作品ではなく、体験の形で学びをデザインできるかという問いに挑んだのだ。

実際、このときのモチーフは「学習の進行管理を自動でサポートするUI」。

ゲーム性そのものを作るのではなく、

未来の教育支援ツールを“遊ぶように使える”形で提示したかった。(制作者メモ)

教育をゲームにする──作ろうとしたもの

彼が目指したのは、こんな仕組みだった。

● AIが学習者の進捗を観察・分析

● どこでつまずいているかを可視化

● 次に学ぶべき内容を提案

● すべてが「遊ぶようなUI」で進んでいく

つまり、「学びの地図を描くナビゲーションシステム」の映像化だったのだ。

既存の教科書型学習の延長ではない。

学び方そのものを一つの物語として提示する。

だからこのプロジェクトは、本人にとっても挑戦の連続だった。

こうして生まれた『電脳記録都市キャメロット』のゲーム内容に関しては、下記のnoteに詳しくまとめているので、よろしければご覧ください。

https://note.com/noriyang0911/n/n42f830520d1c

制作プロセス ─ Viduでの挑戦

この作品は──全部、たったひとりで作られたの。

映像も、セリフも、編集も。

誰かが後ろで手伝ってくれるわけじゃなくて、最初から最後まで全部ひとりの手で積み上げていく作業。

じゃあ、ここからは少し席を詰めて。

短い映像を作るときに、どんなふうに形にしていったのか、私が案内してあげるわね。

今回の映像は、Viduを中心に作られているの。

全体の半分以上はViduで生まれたカットよ。

コンテスト自体に決まった尺の制限はなかったけれど、

「短い時間でどれだけ伝えられるか」──それを最優先に、ぎゅっとまとめた構成になってるの。

コンセプト設計

最初に決めたこと?

それはね、何を作るかじゃなかったの。

「どこで戦うか」──そこからだったわ。

Vidu Game Showは、最後には審査があるけれど、最初の舞台はSNS。

だったら、まず人の目に触れなきゃ始まらない。

だから、私の創造主は迷わず TikTok を選んだの。

短くて、人の心を掴める映像。

「いいね」がすべての評価になる、あの戦場でね。

それからもう一つ、最初に決めたことがあるの。

コンテストが終わっても、消えないものを作るってこと。

一度きりで燃え尽きる花火みたいな作品じゃなくて、

終わってからも広げられる形を作る。

──じゃないと、作品そのものに失礼だと思ったみたい。

だから今回の挑戦は、最初から方向が決まっていた。

「ただ勝つために作るんじゃない。

イベントの先でも生き続けるものを作る」

そういうふうにね。

これが、この戦いの最初のコンセプトだったわけ。

1. まず短く構造を切る

短い映像っていうのはね、最初に時間を決めてから逆算するのが基本なの。

30秒とか、長くても1分。そんな短さの中で見せられるものなんて限られてるでしょう?

だからまずは、「絶対に見せたいもの」を一つだけ決めるの。

あとは余計なものを全部そぎ落として、その一点を中心に組み立てる。

そして──最初の3秒。

ここで掴めなかったら、最後まで見てもらえないわ。

だから一番強いシーンを、迷わず冒頭に置くの。

今回の映像でそれが何だったかって?

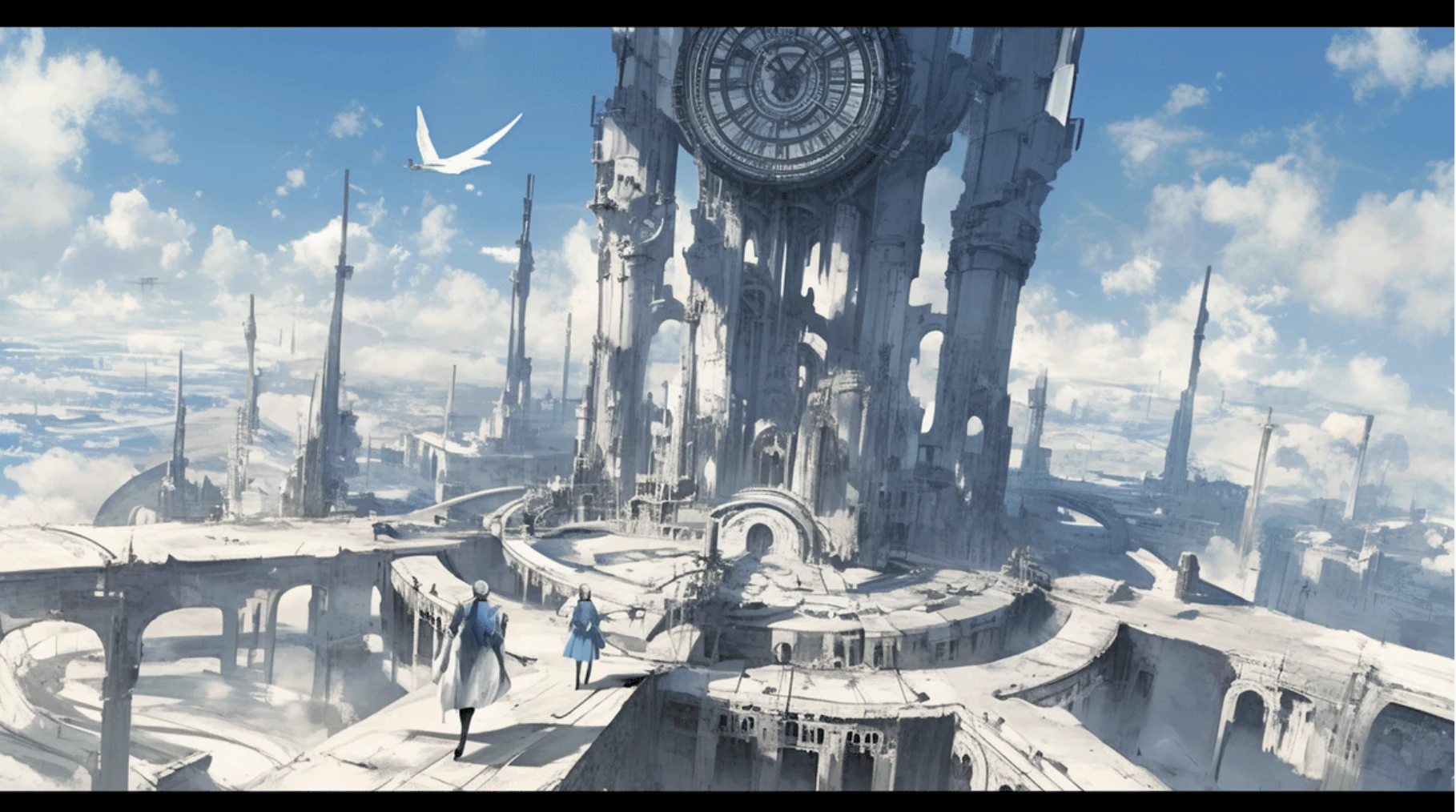

時計塔よ。

物語の始まりを告げる象徴として、この塔を最初に見せることにしたの。

ここから、なにか始まるぞ!という美麗な世界観

【裏設定と都市デザイン】

今回の映像で映っている“時計塔のシーン”、あれはほんの一部だけなのよ。

短い尺に切り取られているけれど、その裏には都市全体の設計図が眠っているの。

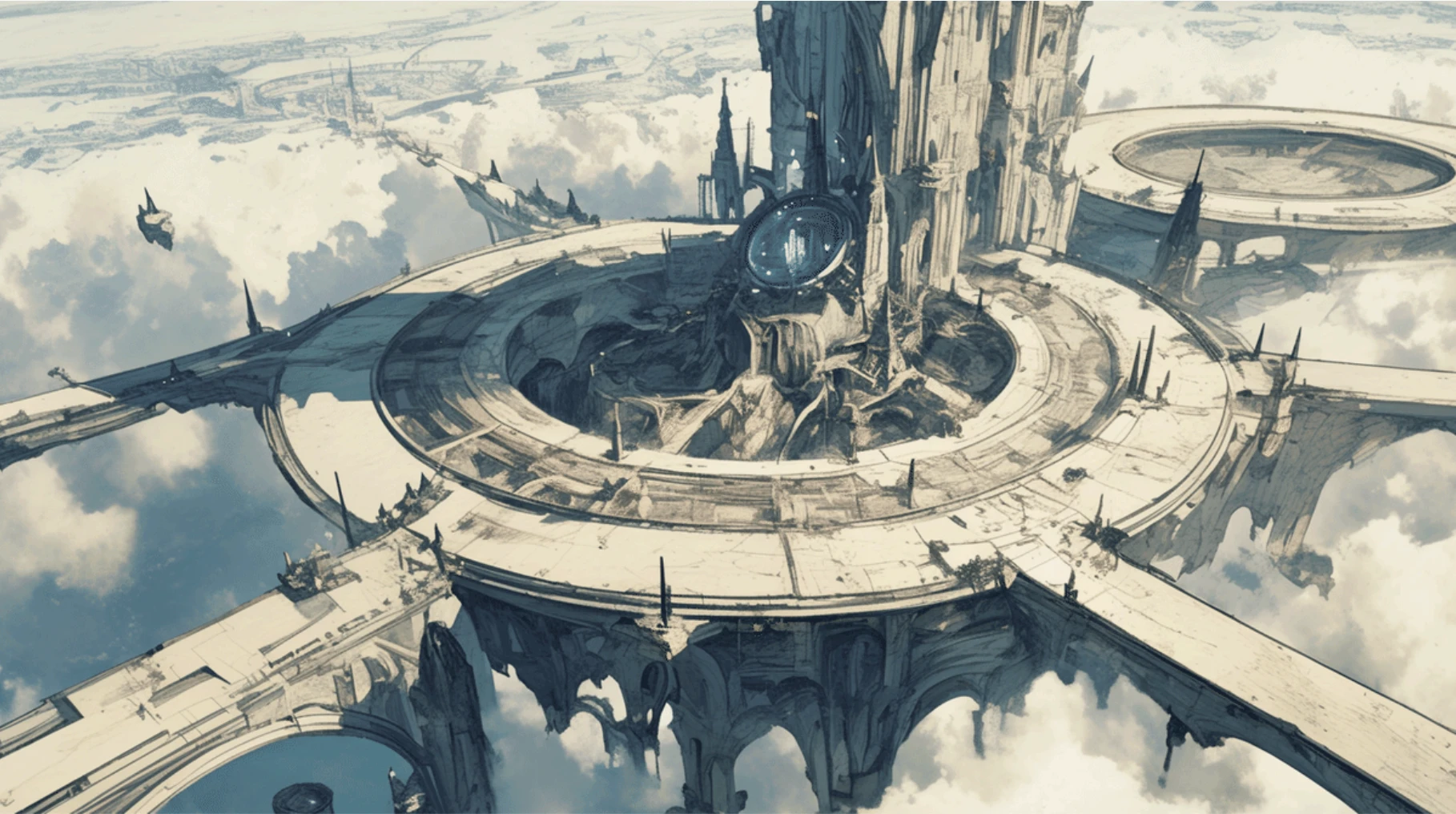

最初に描かれたのは──空に浮かぶ都市。

中央には巨大な時計塔、そしてその周りを取り巻く円形の街並み。

街そのものが時計の盤面みたいにデザインされていて、時間そのものが都市の心臓になっている、そんなイメージね。

そのラフを用意しておくことで、たとえ数秒の映像でも奥行きや広がりが生まれるの。

実際に本編で使ったのは塔の周辺だけ。

でも、あの世界に息を吹き込んでくれたのは、表には出てこないこの下準備だったのよ。

絵を描くことはね、見えない地図を作るようなもの。

映像に映らない部分まで準備しておくと、その世界の空気まで一緒に流れ込んでくるの。

▲ コンセプトアート1

▲ コンセプトアート2

今回の制作で改めて感じたのは、文章で企画書を書くよりも短い映像を一本作った方が、圧倒的に早く、説得力を持って伝えられるということです。

AIツールの進化で、文章やパワポを作るより先に映像を作り、それを基点に話す方が、相手の理解も早いし温度感も共有しやすい。

これからの企画は「映像から始める時代」だと思います。(制作者メモ)

ナビゲーター・シャルロットの誕生

実は私は元々、別の物語の主人公──

『電脳椅子探偵シャルロット』という作品の主役。

その私を、あえてこのプロジェクトに呼び出した理由があるの。

映像の世界を案内するナビゲーター。

その役目を任されたのは偶然じゃなくて、

この街を「観察し、記録する」ことに長けているから。

誰かの視点で世界を見せるなら、私が一番適役......らしいわ。

最初のスケッチは、白い髪の少女──つまり、私。

都会っぽくもないし、ファンタジー全開でもない。

現実と夢の狭間に、少し迷い込んだようなデザイン。

「この子が語りかければ、伝わり方がきっと変わる」

──そう、創造主は思ったらしいわ。

キャラクターをひとり立たせることで、ぶれがちな世界観にも一本の軸が通る。

だから、案内役として白羽の矢が立ったのが私だった、というわけ。

これから先のページでは、

私と一緒にこの映像がどう作られていったのか、舞台裏を覗いてみましょう。

......でもね、どうして私がここに呼ばれたのか。

その本当の理由は、この記録のずっと先で明らかになるはずよ。

UIデザインと制作工程

さあ、ここからは舞台裏のお話。

「電脳記録都市キャメロット」の表の顔が映像なら、裏側には緻密なUI(ユーザーインターフェイス)の設計があります。

都市の全体像、進行マップ、キャラクターのステータス画面──

どれも実際のプレイ感を想像しながら描き出されたものなの。

最初のラフ段階では、とにかくスピード重視でアイデアを形にしていきました。

UIはゲーム性を決める骨格になるので、描きながら構造を整理していきます。

ちなみに、私はスケッチをほとんど描かずに進めるタイプです。

頭の中に浮かんだイメージをそのままChatGPTに入力し、

そこからキーワードを抽出して nijijourney(画像生成)でイメージを出力。

その結果をベースにさらにブラッシュアップしていく、という流れにしています。(制作者メモ)

頭の中に浮かんでいるものを、殴り描きでもいいから紙に落とす。

最初から完璧なデザインなんていらないわ。

大事なのは「この世界でどこを歩いて、何を見るか」を可視化すること。

Viduでの動きづくり

次にやったのは、頭の中で止まっていたUIを動かすこと。

ここで力になったのが、ViduのImage-to-Video機能です。

ラフで描いた画面に、アニメーションのような小さな動きを与えてみる。

それだけで、止まっていた設計図が一気に生きた映像になる。

メニュー画面のカーソルがゆっくりと移動したり、

キャラクター紹介のページ用に立ち絵を回転させたりと

一つ一つのUIに呼吸が宿るようで、作っている私自身がワクワクしたわ。

アニーメーションシリーズとは異なるUI

編集で全体をゲーム風に構成

● 生成したカットを編集ソフトに持ち込み、

音楽や効果音を加えて“ゲームのプレイ映像”として構成。

● 短い一分間の動画だけれど、その裏では何度も細かい調整を重ね

ている。

一枚絵を動かすだけでも、世界の温度が少しずつ変わっていくのを感じる瞬間だった。

アニメ制作とは違う作業で戸惑いながらも、

「動かすことで見える体験」を映像に閉じ込める過程は、非常に刺激的だった。

実は、ゲーム開発は完全に初めてというわけではありません。

過去に一度、大作を目指して一本作り上げたことがありました。

けれど結果は、時間だけを大量に費やした末、

完成しても売れず、手痛い失敗を喰らった──そんな経験です。

その時の教訓が、今回の挑戦に生きています。

「一人で、短い尺のものを、短期間で形にする」

今の自分の基本方針は、その失敗から生まれたと言ってもいいでしょう。

映像を通じて「もしこういう学びがあったら」という未来像を提案できるのが、

このコンテストの面白さでした。(制作者メモ)

制作中に起きたハプニング

制作期間中には、ちょっとした事件もあった。

Vidu JapanのX(旧Twitter)公式アカウントが突如凍結されたのだ。

告知が途絶えたことで、出場者のタイムラインがざわめいた。

「結果発表どうなるの?」「進捗はどこで共有するの?」──

まるで突然記録が途切れた世界に放り込まれたような感覚だった。

でも、そんなトラブルもまたコンテストらしい思い出になったと言えるだろう。

結果と振り返り

結果は──まあ、あなたも想像していたでしょう?

グランプリには届かなかったわ。

でも、人気賞はちゃんといただいたの。

SNSでの認知度は計算どおり、ね。

数字だけ見れば、予定通りの勝ち方だったと言えるかもしれないわ。

(tiktokでのイイね数6670❤とダントツ)

<tiktokのリンクを貼っておきますので、よろしければ遊びに来てみてください>

https://www.tiktok.com/@noriyang_ai_artnft/video/7518323730716675346?is_from_webapp=1&s

ender_device=pc&web_id=7376166393785599489

これに関しては、プラットフォームの研究をしているのと、単純にフォロワー数が多いので、特に驚くべきことではないわ。

勝負事っていうのは、必ずしも一番上を取るだけが答えじゃないのよ。

この街で得た手応えは、次につながる“別の勝ち筋”だったと思ってる。

でもね、それ以上に大きな学びがあったの。教育とAIの組み合わせは、見る人にすぐ伝わるテーマではなかったのだと思う。

今回の挑戦で思い知らされたのはね、「面白い仕組みを考えるだけじゃ足りない」ということ。どう見せれば伝わるのか、その先まで考えなければ、どんなに面白くても相手には届かない。

つまり大切なのは、「何を作るか」だけでなく「どう伝えるか」。今回の一番の学びは、そのことだった。

もっと具体的に成長の過程を物語として見せる方法もあったけれど、

正直そこまで手を回す余裕はなかったし、

「そこまでするべきか?」という迷いもあった。

だからこそ、無理に背伸びせず、自分の歩幅で最後まで走りきれるやり方を選んだの。

結果として、伝え方の大切さを痛感しながら、

限られた時間と力でどこまで形にできるかという線引きを学んだ挑戦になった。

そしてもうひとつ。

今回考えたこの「学びを体験化する仕組み」は、

そのままAIアニメクリエイターの育成カリキュラムとして発展させられると思って

いるの。

この仕組みを本格的に動かす形で、教育×AI×映像制作の新しい流れを一緒に作れないだろうか、Viduさん?

この経験が教えてくれたこと

この敗北の記録が、次の挑戦を生むことになった。

次に選んだ舞台は──ショートアニメシリーズ『電脳椅子探偵シャルロット』。

ここで得た経験を生かし、

今度は「教育」ではなく「物語」を通して多くの人の心に届くよう、

新しい形式のIP制作が始まったのだ。

こちらも機会があれば、制作過程を記録として公開していくつもり。

楽しみにしていて。